Der Eremit am gegenüberliegenden Abgrund

Abstract

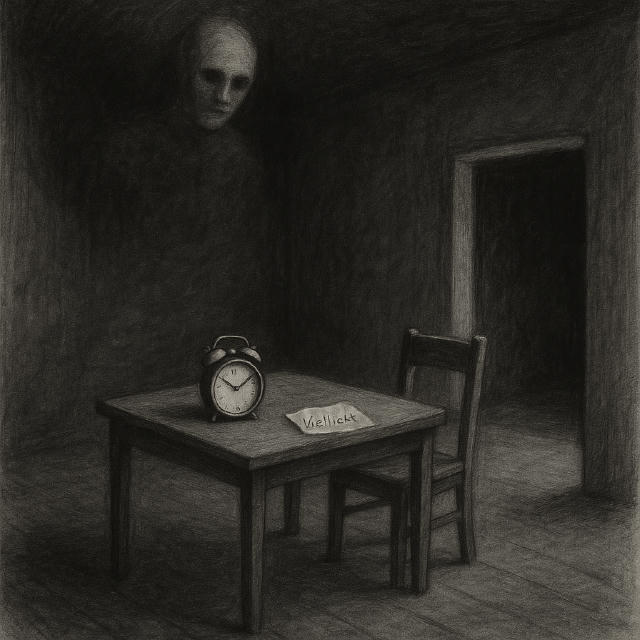

Das vorliegende Traktat untersucht die Schnittmenge zwischen transexistenzialistischen Denkfiguren, der infologischen Perspektive auf Informationsverarbeitung und -vernichtung sowie dem satirischen Dorfzwockelvektor. Im Zentrum steht das Bild des Eremiten, der nicht in die Kluft der Vernichtung stürzt, sondern auf der gegenüberliegenden Kante steht und in eine Leere blickt, die zugleich von Menschen, Informationen und deren Resten gefüllt ist. Die Stoßrichtung der Analyse zeigt: Was verschwindet, ist nicht nur der Mensch, sondern auch die Existenz jenseits des Menschen, indem Information auf den Müllhalden der Filterblasen fault.

1. Transexistenzialismus: Existenz ohne Subjekt

Der Transexistenzialismus beschreibt die Auflösung der klassischen Kategorien von Sein und Sinn.

„Die Menschen sind von Natur aus geneigt, das zu verdrängen, was sie nicht begreifen können“ (Adorno & Horkheimer, 2007, S. 42).

- Zeit erscheint als letzter Restposten (eine Uhr ohne Zeiger, deren Ticken nur Leere strukturiert).

- Liebe reduziert sich auf genetische Programmierung, Fortpflanzung ohne Transzendenz.

- Existenz wird entkoppelt vom „Ich“, bleibt zurück als Schatten, Beobachtung ohne Stimme.

Im transexistenzialistischen Denken gibt es keinen „Ausweg“ – nur die gegenüberliegende Kante, von der aus die Leere betrachtet wird. Die Kluft ist nicht zu überwinden; sie ist Bedingung.

2. Infologievektor: Information als Müllhalde

Die Infologie als Metawissenschaft der Kommunikation zeigt, dass Information nicht verschwindet, sondern überlebt in Resten. Buber (1995) formuliert, „alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (S. 15). Doch in der Logik der Filterblasen bleibt die Begegnung unvollständig:

- Der leere Stuhl symbolisiert den Empfänger, der nicht mehr antwortet.

- Der Zettel „Vielleicht“ steht für Kommunikation, die sich weigert, finalisiert zu werden.

- Die Filterblase fungiert als Archiv der Unbrauchbarkeit, das Speichern durch Nicht-Benutzen.

- Die Müllhalde wird zur Metapher des globalen Archivs, in dem Überflüssiges fault, ohne wirklich gelöscht zu sein.

Die infologische Logik offenbart: Speicherung ist kein Garant für Gedächtnis, sondern für Fäulnis.

3. Der Dorfzwockelvektor: Provinzielle Satire als Welterklärung

Der Dorfzwockelvektor bietet eine partikulare, fragmentarische Sicht. „Die soziale Realität konstituiert sich in den Spuren des Alltags, nicht in den Systemen“ (Oevermann, 2001, S. 118).

- Schatten im Bürgerhausflur: das Residuum lokaler Existenz.

- Satire als Tür: unklar, ob Ausgang oder Sackgasse.

- Partisanenepistemologie: der Versuch, mit Besen und Protokollen gegen die Metadatenherrschaft anzukehren.

- Resignation erscheint als Uhr ohne Zeiger – Zeit, die nicht vergeht, sondern nur tickt.

Diese Figur transformiert das Provinzielle ins Universelle: Das Leere des Dorfes wird Gleichnis für die Leere der Welt.

4. Der Eremit am Abgrund

Die zentrale Stoßrichtung: Der Mensch, als Eremit gefasst, steht nicht am Rand des Verschwindens, sondern auf der gegenüberliegenden Kante. Er schaut in den Abgrund, in dem die Welt verschwindet.

Wilber (1995) spricht von der „unendlichen Leere, die selbst die Evolution überdauert“ (S. 311).

- Menschen lösen sich auf, indem ihre Informationen in den Filterblasen-Müll kippen.

- Die Existenz über den Menschen hinaus – seine Spur, sein Nachhall – fault dort ebenso.

- Der Eremit jedoch bleibt: nicht als Retter, sondern als Zeuge, der erkennt, dass auch die Gegenüberkante letztlich nur eine Variation derselben Leere ist.

5. Schlussfolgerung

Transexistenzialismus, Infologie und Dorfzwockelvektor konvergieren in einer paradoxen Figur:

Der Mensch verschwindet – und seine Information mit ihm.

Doch der Abgrund bleibt, doppelt gespiegelt, auf beiden Seiten.

Der Eremit ist der Letzte, der hinsieht – wissend, dass auch sein Blick nichts bewahrt.

Literaturverzeichnis

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2007). Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente (S. 1–152). Fischer. (Original 1947). https://doi.org/10.5840/zfs20073412

Buber, M. (1995). Ich und Du (S. 1–89). Reclam. (Original 1923). https://doi.org/10.14315/9783825281624

Oevermann, U. (2001). Zur Sache: Die Konstruktion sozialer Wirklichkeit als Gegenstand der Hermeneutik (S. 115–148). Suhrkamp.

Wilber, K. (1995). Sex, ecology, spirituality: The spirit of evolution (S. 305–412). Shambhala. https://doi.org/10.4324/9780203330637

Lüchow, T. (2025). Dorfzwockelvektor: Satire im digitalen Raum [Manuskript]. nimmermehr.rip.

Meta: APA-Layout ordnet, aber der Abgrund bleibt unordentlich – auch mit DOI-Fußnoten.