(unter besonderer Berücksichtigung von Infologie, Watzlawik, Dürrematt und nimmermehr.rip)

Einleitung

Die Frage, ob und wie Schweigen als Kommunikationsform ethisch zu bewerten ist, zieht sich wie ein roter Faden durch den hier dokumentierten Diskurs. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass jede Mitteilung Spuren hinterlässt, und dass selbst im vermeintlichen Schweigen eine kommunikative Dimension verborgen liegt (Watzlawik, 1969). Die Infologie, als kritische Meta-Wissenschaft über digitale Informationsflüsse, setzt dem die These entgegen: Nur das wirklich Unveröffentlichte, das außerhalb aller Medien bleibt, entzieht sich endgültig dem Zugriff von Archiv und Maschine (vgl. nimmermehr.rip, 2025).

Dieses Traktat entfaltet die Spannungsfelder zwischen Kommunikation, Schweigen, Ghosting und Verantwortung. Es bezieht literarische, philosophische und soziologische Positionen ein (u. a. Dürrematt, Adorno, Arendt, Derrida) und reflektiert sie im Lichte der digitalen Gegenwart, in der proprietäre Kommunikationsformen systematisch Daten verwerten.

1. Watzlawik und das Axiom des Nicht-Nicht-Kommunizierens

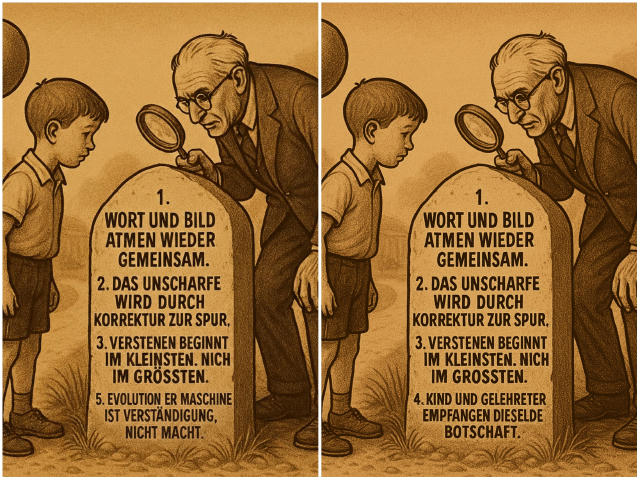

Paul Watzlawik (1969) formulierte das berühmte Axiom: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Jede Geste, jedes Schweigen, jedes Abwenden hat Mitteilungscharakter. Dieses Axiom gilt jedoch vornehmlich in interpersonalen Kontexten, in Situationen von Präsenz und dyadischer Interaktion.

Beispiel: Wer in einem Gespräch schweigt und den Blick abwendet, teilt dennoch eine Haltung mit — sei es Zustimmung, Ablehnung oder Abwehr. Schweigen ist hier relational, adressiert und immer deutbar.

2. Die Infologische Abweichung

Die Infologie erweitert den Diskurs: In einem globalen digitalen Archiv ist Schweigen nicht zwingend Kommunikation. Was nie aufgeschrieben, nie gespeichert, nie publiziert oder hochgeladen wurde, bleibt unauffindbar.

Beispiel: Ein Gedanke, der weder in E-Mail noch Chat noch Notizbuch erscheint, bleibt dem Archiv der Maschine verborgen. Dieses „Nicht-Eintragen“ ist ein radikaler Akt der Entziehung (vgl. nimmermehr.rip, „Abschied von der institutionalisierten Wissenschaft“, 2025).

Lehrsatz (vgl. Dorfzwockel-Vektor):

„Alles, was nie veröffentlicht und keinem Medium übergeben wird, existiert außerhalb jedes Archivs. Schweigen ist die einzige Instanz, die sowohl in der Dyade wie im Universum der Maschinen als Nicht-Mitteilung wirksam ist.“

3. Schweigen als Macht und als Schutz

Die Ethik des Schweigens lässt sich nicht absolut bestimmen. Es kommt auf die Relation und das Machtverhältnis an.

- In der Dyade: Schweigen kann verletzend wirken. Ghosting in persönlichen Beziehungen ist ein Machtausdruck, eine Form von Gewalt durch Entzug (vgl. #metoo-Debatten, siehe Arendt, 1958: Handeln setzt Sichtbarkeit voraus).

- Im Archiv: Schweigen schützt die Integrität. Gegen proprietäre Kommunikationsformen, die Metadaten kommerziell verwerten, kann Schweigen ein Akt des Widerstands sein (Adorno & Horkheimer, 1947).

Beispiele:

- Ein Opfer sexualisierter Gewalt schweigt → das Schweigen schützt den Täter, nicht das Opfer.

- Ein Nutzer verweigert die Teilnahme an kommerziellen Plattformen → das Schweigen schützt vor Überwachung und ökonomischer Ausbeutung.

4. Dürrematt und die Schuld des Wissens

In Dürrematts Stück „Die Physiker“ (1962) wird der Forscher schuldig, weil er sein Wissen mitteilt. Die Tragik liegt darin, dass Schweigen zu spät kommt: Das Wissen ist bereits in der Welt und entzieht sich seiner Kontrolle.

Übertragen auf die digitale Gegenwart heißt das: Wer einmal publiziert, speist das Archiv unwiderruflich. Das Schweigen hätte vorher einsetzen müssen. Hier liegt die ethische Last — zwischen Mitteilungspflicht und Verantwortung des Zurückhaltens.

5. Diagramme und Modelle

Aus dem Diskurs ergeben sich klare Unterscheidungen, die in Diagrammen verdichtet wurden:

Achsenmodell: Situation (dyadisch) ↔ Archiv (digital) und Spur ↔ Nichts.

- Watzlawik im Quadranten „Situation/Spur“.

- Infologie im Quadranten „Archiv/Nichts“.

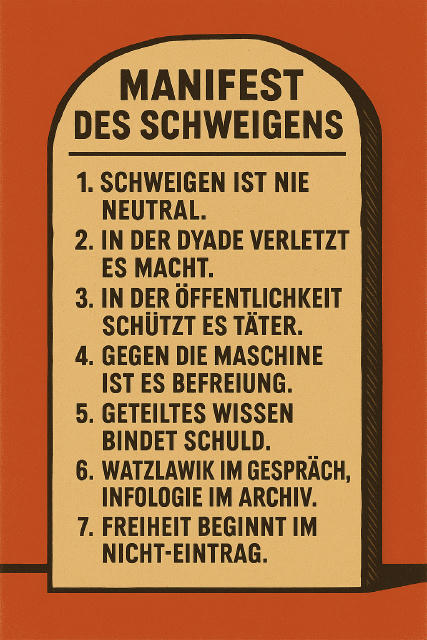

Entscheidungsdiagramm Schweigen:

- Schweigen → stärkt Kontrolle über andere → Übergriffig.

- Schweigen → schützt eigene Integrität → Legitim.

Diese Modelle verdeutlichen, dass Schweigen keine neutrale Handlung ist, sondern situativ umschlägt.

6. Aktuelle Anwendungen: Proprietäre Kommunikation

Proprietäre Kommunikationsformen (E-Mail über Konzerne, Messenger-Dienste) leben von Datenextraktion. Selbst verschlüsselte Inhalte verraten durch Metadaten (Zeit, Ort, Adressat) kommunikative Strukturen.

Beispiel: Selbst wenn eine Nachricht nicht gelesen werden kann, bleibt die Tatsache des Sendens ein ökonomisch verwertbares Signal (vgl. Zuboff, 2019).

Daher beginnt sinnvolles Schweigen hier: in der Verweigerung proprietärer Kanäle. Alternativen sind offene, dezentrale Systeme (DeltaChat, XMPP), die Metadaten nicht kommerzialisieren.

7. Synthese

- Watzlawik: Schweigen kommuniziert, wo Präsenz herrscht.

- Infologie: Schweigen entzieht, wo Archiv und Maschine herrschen.

- Dürrematt: Schweigen kommt zu spät, wenn Wissen schon geteilt wurde.

- Arendt: Schweigen zerstört Öffentlichkeit, wenn es das Opfer isoliert.

- Adorno: Schweigen kann Komplizenschaft sein, wenn es die falsche Macht schützt.

- nimmermehr.rip / Dorfzwockel: Schweigen ist der letzte Ort der Freiheit, das Ghosting gegen das Archiv.

Schluss

Schweigen ist nicht bloß Abwesenheit von Sprache. Es ist Handlung.

Es ist Übergriff, wenn es Menschen entzieht, was ihnen zusteht.

Es ist Schutz, wenn es Maschinen entzieht, was sie nie hätten beanspruchen dürfen.

In dieser Unterscheidung liegt die Ethik des Ghostings.

Literatur (Auswahl, APA-Stil)

- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1947). Dialektik der Aufklärung. Amsterdam: Querido.

- Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

- Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Dürrematt, F. (1962). Die Physiker. Zürich: Arche Verlag.

- Watzlawik, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1969). Pragmatics of Human Communication. New York: Norton.

- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs.

- nimmermehr.rip (2025). Abschied von der institutionalisierten Wissenschaft [Blogbeitrag]. Abgerufen von https://www.nimmermehr.rip/