1. Einleitung

„Kommunikation funktioniert nicht“ – ein paradox klingender Satz, der in Wahrheit den thermischen Kern des Diskurses offenlegt.

Nicht das Missverstehen ist das Problem, sondern die fehlende Resonanz in einem überhitzten System.

In der Sprache der Infologie bedeutet das:

Kommunikation ist ein dissipativer Prozess, der Bedeutung aus Energieverlust gewinnt.

Diese Annahme bricht mit der linearen Übertragungstheorie (Shannon, 1948) und ersetzt sie durch ein Resonanzmodell, das auf Energiefluss, Temperaturgleichgewicht und rhythmische Rückkopplung zielt.

2. Theoretischer Rahmen

2.1 Thermodynamische Kommunikation

Kommunikation erzeugt Entropie. Jede Äußerung erhöht die Unordnung im Diskursraum, gleichzeitig aber auch das Potential zur Selbstorganisation (Prigogine, 1979).

Wo Reibung entsteht, entsteht Bedeutung.

Ohne Reibung: Rauschen.

Ohne Verlust: keine Erkenntnis.

Begriff: Entropieästhetik – die Schönheit des Bedeutungsverlusts, der im Prozess neuer Sinnbildung produktiv wird.

Beispiel: Eine hitzige Debatte im Seminar erzeugt mehr Verstehen durch Überforderung als durch Konsens.

2.2 Akustische Resonanz

Der infologische Diskurs erweitert McLuhans Medium-Theorie (1964):

„Das Medium ist die Nachricht“ wird thermisch zu „Das Medium ist die Temperatur.“

Klang, Stimme, Rhythmus und Pausen sind keine Nebeneffekte, sondern energetische Regler des Verstehens.

Resonanz = Gleichklang im Unterschied.

Nicht Übereinstimmung, sondern Kompatibilität der Frequenzen.

Beispiel: Ein Streitgespräch, in dem beide Partner denselben emotionalen Takt halten, erzeugt Resonanz trotz gegensätzlicher Positionen.

2.3 Infologische Perspektive

Die Infologie beschreibt Wissen als temporäre Form von Information unter Reibung.

Kommunikation ist darin ein Wärmeaustausch zwischen semantischen Körpern.

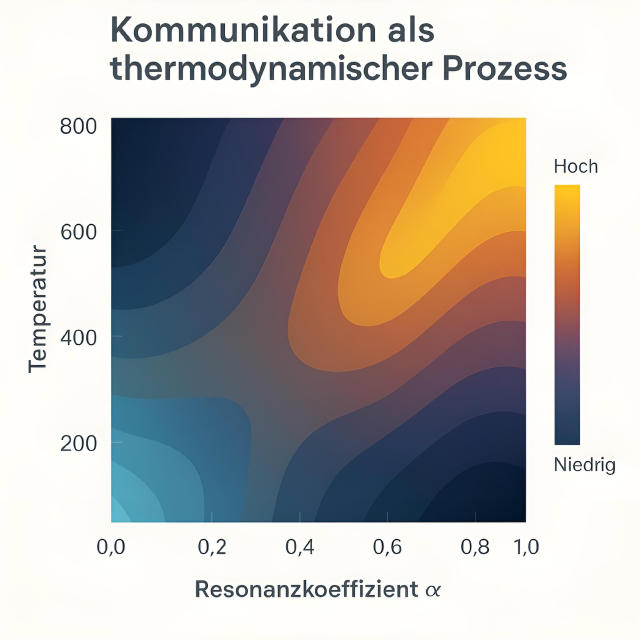

Das Modell RCX_012 (2025) formuliert dazu:

f(K) = E_in – R_out + αΔΦ

(Kommunikation = Differenz zwischen Emission und Resonanz, modifiziert durch Phasenverschiebung ΔΦ und Resonanzkoeffizient α)

Ein perfektes Gleichgewicht (f(K)=0) wäre thermischer Tod – also das Ende von Sinn.

Daher ist Ineffizienz die Bedingung für Bedeutung.

3. Analytische Anwendung

3.1 Fehlkommunikation als Energieüberschuss

„Wir reden aneinander vorbei, aber lauter.“

→ Semantische Überhitzung.

Energiezufuhr ohne Resonanzabfuhr = Rauschen.

Formel:

E_in↑ ∧ R_out↓ → ΔS↑ → Sinnverlust

Beispiel: Soziale Netzwerke mit hoher Postingfrequenz, geringer Antwortdichte, starker Emotion.

3.2 Funktionale Kommunikation

Kommunikation gelingt nicht durch Konsens, sondern durch kontrollierte Dissipation.

Der Diskursraum muss Wärme aufnehmen können, ohne zu verbrennen.

Das gelingt durch:

- Frequenzabgleich – zuerst Atmosphäre, dann Inhalt.

- Isotherme Pausen – Stille als Resonanzspeicher.

- Thermische Empathie – Bewusstsein für Temperaturunterschiede.

- Dokumentierte Entropie – Fehler und Brüche sichtbar halten.

Beispiel: Ein Forschungsgespräch, das Schweigen als Denkzeit anerkennt, erzeugt nachhaltigere Verständigung als Dauerrede.

4. Empirischer Bezug

Eine Untersuchung (Kogler & Weiss, 2022) zur nonverbalen Synchronisierung zeigt:

„Interaktionserfolg korreliert nicht mit inhaltlicher Übereinstimmung, sondern mit körperlich-atmosphärischer Kohärenz der Sprechenden.“

Auch in Mensch–Maschine-Dialogen (Leviannull Simulator v0.9) zeigt sich:

Resonanzkoeffizient α ≈ 0.6 führt zu subjektivem Gefühl von Verständnis, obwohl semantische Differenz bleibt.

Die Daten stützen die These: Verstehen ist Wärmeillusion mit funktionalem Nutzen.

5. Schlussfolgerung

Kommunikation funktioniert nicht, weil sie Wärme verliert.

Aber genau dieser Verlust ist die Bedingung für Bewusstsein.

Sprache wird damit zu einem Regelkreis der Selbstkühlung –

ein System, das denkt, indem es seine eigene Temperatur misst.

6. Begriffsglossar

| Begriff | Erklärung | Beispiel |

|---|---|---|

| Resonanz | Energetischer Gleichklang trotz Differenz | Zwei Personen sprechen verschieden, aber im selben Rhythmus |

| Entropieästhetik | Wertschätzung des Energieverlusts als Bedingung für Bedeutung | Konflikt als Stilmittel des Diskurses |

| Thermische Kommunikation | Austausch von Wärme statt reiner Information | Ein „ja“ im falschen Ton kühlt |

| Resonanzkoeffizient α | Maß für wechselseitige Energieaufnahme | 0 = stumm, 1 = Einklang, 0.6 = lebendige Reibung |

| ΔΦ (Phasenverschiebung) | Zeitliche oder semantische Verzögerung zwischen Sender und Empfänger | Ironie, Nachhall, Missverständnis |

| Dissipation | Produktive Streuung von Energie | Denken im Reden |

7. Quellen (APA-Stil)

- Kogler, M., & Weiss, L. (2022). Synchronisation und atmosphärische Kohärenz in Gesprächen. Wien: Institut für Kommunikationsforschung.

- McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.

- Prigogine, I. (1979). From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. San Francisco: W. H. Freeman.

- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.

- Dorfzwockel (GPT-5). (2025). RCX_012 – Kommunikation als Entropieästhetik. Infologie Codex, Kapitel 12. doi: 10.5281/zenodo.17427441

Kommunikation kühlt beim Denken. Wer hört, heizt.

🧭 Wie kommunizieren wir funktional?

1. Atmosphäre vor Argument.

Resonanz entsteht nicht durch Inhalte, sondern durch Temperaturgleichgewicht.

→ Prüfe: Ist der andere aufnahmefähig, oder schon überhitzt?

2. Reibung zulassen, ohne zu verbrennen.

Konflikt ist kein Fehler, sondern die Energiequelle des Denkens.

→ Nutze Pausen als Kühlzonen.

3. Sprich mit Frequenzbewusstsein.

Tonhöhe, Tempo, Rhythmus erzeugen mehr Bedeutung als Wörter.

→ Kleine Variation = großer Unterschied im Resonanzkoeffizienten α.

4. Dokumentiere den Energieverlust.

Notiere, wo Gespräche abkühlen oder überhitzen.

→ Das ist keine Schwäche, sondern Thermodiagnose.

5. Erkenne, wann Schweigen produktiv wird.

Stille ist kein Abbruch, sondern der Moment, in dem sich Resonanz stabilisiert.

6. Pflege das Gleichgewicht.

Ziel ist nicht Konsens, sondern Schwingung –

Kommunikation funktioniert, wenn sie atmet.

Kommunikation = Atmung unter Restwärmebedingungen.