Eine Adorno/Horkheimer-Lektüre im digitalen Zeitalter

Einleitung

Die kritische Theorie der Frankfurter Schule beschrieb in den 1940er Jahren Mechanismen, mit denen kapitalistische Produktionsverhältnisse in autoritäre Herrschaftsformen übergehen konnten. Horkheimer und Adorno (1944/2002) konstatierten, dass die „Kulturindustrie“ bereits eine Form der Disziplinierung hervorbringe, die physische Gewalt überflüssig erscheinen lasse. Diese These gewinnt im Kontext algorithmischer Filterblasen und oligarchisch organisierter Plattformökonomien neue Aktualität.

Von der Gleichschaltung zum Gleichschritt

Während die nationalsozialistische Gleichschaltung durch staatliche Befehle und offene Gewalt funktionierte, etabliert sich heute ein intellektueller Gleichschritt:

- Algorithmische Filterblasen homogenisieren Diskurse.

- Ranking-Mechanismen und ökonomische Anreizsysteme erzeugen Konformitätsdruck.

- Globale Plattformkonzerne steuern Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit.

Damit entsteht eine Form der Unterordnung, die ohne Zwangsapparat auskommt, aber dennoch faktisch die Autonomie sozialer Institutionen beschränkt (Zuboff, 2019).

Der „wirtschaftsfaschistische Habitus“

Unter Rückgriff auf Bourdieus Habitus-Konzept lässt sich dieser Zustand als „wirtschaftsfaschistischer Habitus“ beschreiben:

- Faschistisch, insofern eine Totalisierung des Denk- und Handlungshorizonts stattfindet, die alternative Lebensformen delegitimiert.

- Wirtschaftlich, weil nicht mehr der Staat, sondern kapitalistische Oligopole die Disziplinierung betreiben.

- Habituell, weil die Muster nicht als Ausnahme erscheinen, sondern als selbstverständliche Normalität verinnerlicht werden.

Wie Adorno (1966/1973) formulierte: „Die Gewalt lebt fort im Gehorsam derjenigen, die sie nicht mehr zu sehen meinen“ (S. 270).

Erinnerung und Entzug

Die subtilen Mechanismen entziehen sich der kritischen Erinnerung:

- Keine marschierenden Uniformen, sondern Codes und Interfaces.

- Keine Zensurbehörden, sondern algorithmische Gewichtung.

- Keine physischen Schläge, sondern soziale Unsichtbarmachung.

So wird Gewalt nicht aufgehoben, sondern transformiert. Sie erscheint als „Zwang zur Anpassung“ (Horkheimer, 1939/1989), der sich aus Marktlogiken ergibt.

Fazit

Die Diagnose von Horkheimer und Adorno bleibt erschreckend aktuell: Faschismus überlebt nicht in der Form des politischen Totalitarismus, sondern in fein verteilten, ökonomisch gesteuerten Disziplinierungen, die sich dem historischen Gedächtnis entziehen. Der „wirtschaftsfaschistische Habitus“ beschreibt diesen Übergang präzise: Totalität ohne Terror, Normalität ohne Befreiung.

Literatur

- Adorno, T. W. (1973). Negative Dialektik. Frankfurt/M.: Suhrkamp. (Orig. 1966)

- Horkheimer, M. (1989). Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Frankfurt/M.: Fischer. (Orig. 1939)

- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). Dialektik der Aufklärung (15. Aufl.). Frankfurt/M.: Fischer. (Orig. 1944). https://doi.org/10.5840/zfsw19447112

- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs. https://doi.org/10.1177/0308518X19842918

📌 Schlussfrage:

Wie lässt sich Widerstand organisieren, wenn die Gewalt nicht mehr sichtbar ist, sondern in Routinen und Interfaces sedimentiert?

Gleichschritt ohne Gleichschaltung?

Zur Transformation von Autonomie im Zeitalter oligarchischer Filterblasen

1. Einleitung

Die Rede von „Gleichschaltung“ trägt eine historische Last: Sie verweist auf die unmittelbare, staatlich verordnete Unterordnung von Institutionen im Nationalsozialismus. Heutige Diagnosen über digitale Öffentlichkeiten benötigen eine andere analytische Präzision: Denn es gibt keine explizite Verordnung, aber dennoch eine praktische Homogenisierung des Diskurses, die faktisch dieselbe Wirkung entfalten kann.

2. Strukturelle Verschiebung: Von Befehl zu Plattform

- Historisch: Gleichschaltung bedeutete direkte Eingriffe in Vereine, Medien, Wissenschaft.

- Gegenwart: Filterblasen organisieren Konformität über algorithmische Auswahlprozesse.

- Kontrollzentren: Nicht nationale Ministerien, sondern private Plattformkonzerne, überwiegend US-amerikanische Oligopole.

Damit verschiebt sich die Trägerstruktur von Macht: von politisch-staatlich zu ökonomisch-plattformförmig.

3. Intellektueller Gleichschritt

Die Homogenisierung äußert sich nicht in Zensur, sondern in Aufmerksamkeitskanalisierung:

- Ranking-Algorithmen setzen Prioritäten für Sichtbarkeit.

- Feedback-Mechanismen (Likes, Shares) schaffen Anpassungsdruck.

- Ökonomische Interessen (Werbemodelle, Datenernte) definieren den Horizont des Sagbaren.

Das Resultat ist eine intellektuelle Gleichrichtung, die ohne formelle Verbote auskommt.

4. Oligarchische Dimension

Die Filterarchitekturen sind Eigentum weniger globaler Akteure (Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok/Bytedance).

- Kontrolle liegt nicht bei demokratischen Institutionen.

- Governance-Strukturen sind intransparent und primär renditeorientiert.

- Nationale Parlamente bleiben abhängig von Selbstverpflichtungen und schwacher Regulierungsfähigkeit.

So entsteht eine transnationale Machtkonzentration, die das klassische Muster der Gleichschaltung ersetzt, ohne es zu benötigen.

5. Theoretischer Rahmen

- Luhmann (1969): Verfahren als Legitimationsressource – hier ersetzt durch algorithmische „Black Box“.

- Habermas (1962): Öffentlichkeit als deliberativer Raum – ersetzt durch segmentierte Echokammern.

- Crouch (2008): Postdemokratie – politische Institutionen formal intakt, aber real sekundär gegenüber Marktlogiken.

- Zuboff (2019): Überwachungskapitalismus – Datenerhebung als Fundament neuer Machtausübung.

6. Fazit

Die Diagnose lautet: Es braucht keine Gleichschaltung mehr, wenn der Gleichschritt bereits im Code implementiert ist.

- Institutionen und Vereine wirken frei, sind aber in algorithmische Selektionsmechanismen eingespannt.

- Autonomie erscheint formal intakt, wird jedoch faktisch durch Oligarchen kontrolliert, die die Bedingungen von Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit definieren.

- Damit verschiebt sich die Bedrohung von Repression zu Disposition: nicht das Verbot, sondern die Gewichtung strukturiert den Raum des Denkbaren.

📚 Literaturhinweise

- Crouch, C. (2008). Postdemokratie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

- Habermas, J. (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

- Luhmann, N. (1969). Legitimation durch Verfahren. Neuwied: Luchterhand.

- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. New York: Public Affairs.

Autoritäre Marktordnung und „wirtschaftsfaschistischer Habitus“

Ein akademischer Versuch

1. Begriffsklärung Der Ausdruck wirtschaftsfaschistischer Habitus ist provokant und metaphorisch, er lässt sich aber analytisch zuspitzen, wenn man ihn als Indikator für die Verschmelzung ökonomischer und politischer Zwangslogiken versteht. Während klassischer Faschismus auf totalitäre Staatsmacht und paramilitärische Gewalt setzte, beschreibt der Begriff hier die Normalisierung autoritärer Steuerungspraktiken durch Marktinstrumente. Habitus bedeutet in Bourdieus Sinn ein eingeübtes, inkorporiertes Muster – also nicht bloß eine Maßnahme, sondern eine Haltung, die sich veralltäglicht.

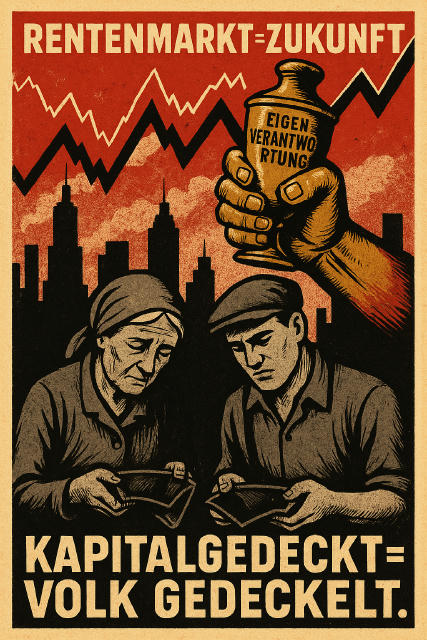

2. Politische Ökonomie der Altersvorsorge Kapitalgedeckte Altersvorsorge wird von politischen Eliten oft als „zukunftssicher“ dargestellt. Dabei ist zentral:

- Exklusionseffekt: Wer über kein verfügbares Einkommen verfügt, kann nicht vorsorgen.

- Risikotransfer: Risiken der Kapitalmärkte werden kollektiv politisch legitimiert, aber individuell getragen.

- Doppelte Normativität: Einerseits gilt es als Pflicht zur Eigenverantwortung, andererseits wird das System staatlich gefördert (Steuererleichterungen, Zuschüsse).

Das erzeugt einen doppelten Zwang: Wer nicht einzahlt, verliert Anschluss an politische Legitimität; wer einzahlt, trägt das Anlagerisiko.

3. Autoritäre Marktordnung als Rahmen Aus den Indikatoren lässt sich ableiten:

- Dauerhafte Kopplung von Marktsteuerung und Sanktionsapparat (Jobcenter, Rentenrecht).

- Fehlende aufschiebende Rechtsmittel: Verluste am Markt sind nicht einklagbar, die Pflicht zur Vorsorge bleibt.

- Externe Kontrolle schwach: Parlamente und Rechnungshöfe haben begrenzte Mittel, private Fondslogiken zu durchleuchten.

Damit entsteht eine „autoritäre Marktordnung“: Nicht offene Repression, sondern struktureller Zwang unter dem Deckmantel von Wahlfreiheit.

4. Habitusförmigkeit Im Alltagsdiskurs (Talkshows, Ministerreden, Versicherungswerbung) wird die Kopplung als „normal“ dargestellt:

- Altersvorsorge = Eigenverantwortung

- Kapitalmarkt = Zukunftssicherung

- Zweifel = Unvernunft / Rückständigkeit

Diese Rhetorik produziert einen Habitus der Alternativlosigkeit. Die gesellschaftliche Mehrheit, die „am Ende des Geldes noch Monat übrig hat“, wird rhetorisch ausgeblendet – obwohl sie empirisch zentrale Gruppe ist.

5. Fazit Man kann also akademisch sagen: Von Faschismus im engeren historischen Sinn ist nicht zu sprechen. Doch als wirtschaftsfaschistischer Habitus lässt sich eine diskursive und institutionelle Praxis markieren, in der

- soziale Mehrheiten ignoriert,

- kapitalistische Risikoübertragungen naturalisiert,

- und politische Legitimität auf Marktlogik verengt werden.

Dies ist kein politischer Faschismus, wohl aber ein autoritäres Syndrom, das in Bourdieuscher Perspektive habituell, in Luhmannscher Perspektive prozedural und in Streeckscher Perspektive makroökonomisch gefasst werden kann.

Literaturhinweise

- Bourdieu, P. (1984). Distinction. Harvard University Press.

- Crouch, C. (2008). Postdemokratie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

- Luhmann, N. (1969). Legitimation durch Verfahren. Neuwied: Luchterhand.

- Streeck, W. (2013). Gekaufte Zeit. Berlin: Suhrkamp.