Dokumentation · Teil 1: Metadaten und Chatmail

1. Einführung

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der E-Mail-Metadaten, ihre Minimalanforderungen

und die Weiterentwicklung im Konzept Chatmail.

Ziel: Informationsflüsse so gestalten, dass nur das Nötige außen sichtbar bleibt,

während alles für den Menschen Wichtige innen geschützt ist.

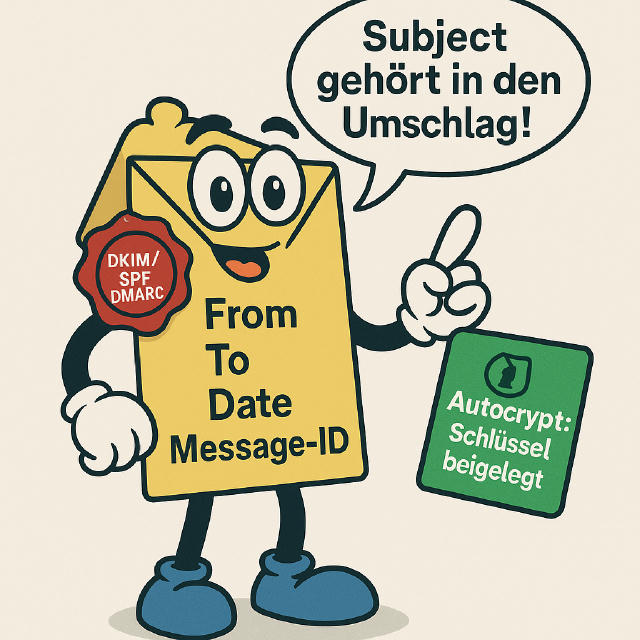

2. Pflicht-Metadaten

Nach RFC 5322 sind nur wenige Header wirklich unverzichtbar:

- From – Absenderadresse

- To – Empfängeradresse

- Date – Zeitstempel

- Message-ID – eindeutige Kennung

Alles Weitere ist optional oder dient Komfort und Diagnose.

3. Betreff außen vs. innen

Klassisch: Subject außen, sichtbar im Klartext für alle Mailserver.

Klassisch: Subject außen, sichtbar im Klartext für alle Mailserver.

Chatmail/DeltaChat: Subject wandert in den verschlüsselten Teil.

4. Zusatz-Header: Sicherheit

- DKIM-Signature → Siegel gegen Manipulation

- SPF / DMARC → Anti-Spoofing

- Autocrypt → verteilt asymetrische Schlüssel automatisch

5. Vergleich XMPP/XEP (XML) vs. E-Mail (Klartext/MIME)

| Kriterium | XMPP/XEP (XML) | E-Mail (Klartext/MIME) |

|---|---|---|

| Struktur | streng, verschachtelt | locker, textuell |

| Erweiterbarkeit | modular, Namespaces | wild, Headerwucherung |

| Menschlichkeit | schwer lesbar | noch lesbar |

| Robustheit | streng, fragil | tolerant, langlebig |

| Philosophie | Kathedrale | Basar |

6. Chatmail-Prinzipien (einfach)

- Außen nur das Nötigste: From, To, Date, Message-ID.

- Betreff innen: immer verschlüsselt.

- Inhalt innen: Text, Anhänge, alles Menschliche.

- Asymmetrische Verschlüsselung: Autocrypt/PGP.

- Transport: TLS erzwingen.

7. Minimalbeispiel

From: alias@example.net To: friend@chatmail.example Date: Thu, 02 Oct 2025 14:12:03 +0200 Message-ID: u7n3b5xv@example.net MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/encrypted; protocol="application/pgp-encrypted"; boundary="b"

--b Content-Type: application/pgp-encrypted

Version: 1

--b Content-Type: application/octet-stream

-----BEGIN PGP MESSAGE----- ...verschlüsselt... Subject: Spaziergang um 18 Uhr? Text: Treffpunkt wie gestern. Bringe Karte mit. -----END PGP MESSAGE----- --b--

8. Literatur (APA)

- Resnick, P. (2001). RFC 2822: Internet Message Format. IETF. https://doi.org/10.17487/RFC2822

- Resnick, P., & Klensin, J. (2008). RFC 5322: Internet Message Format. IETF. https://doi.org/10.17487/RFC5322

- Zimmermann, P., Gillmor, D., & Kohnert, J. (2019). Autocrypt Level 1. https://autocrypt.org/level1.html

- Saint-Andre, P. (2011). RFC 6120: Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core. IETF. https://doi.org/10.17487/RFC6120

Dokumentation · Teil 2: Infologie, Information und Kommunikation

1. Einführung

Dieses Kapitel beleuchtet die Unterschiede zwischen Information und Kommunikation und erklärt, warum diese Unterscheidung zentral für die Entwicklung der Persönlichkeit ist. Die Perspektive folgt der Infologie – einer Disziplin, die über die reine Informatik hinausfragt: Welche Rolle spielt das Medium, und welche Bedeutung hat der Inhalt für den Menschen?

2. Information vs. Kommunikation

- Information: übertragbare Einheiten, Zählbares, Maschinenfutter.

- Kommunikation: Beziehung, Antwort, Resonanz, das Zwischen.

Information ist eingefrorene Kommunikation: Sie stirbt beim Verlassen, lebt wieder beim Lesen.

Folge für Persönlichkeitsentwicklung:

- Wer nur Information empfängt, wird gefüttert wie eine Maschine.

- Wer kommuniziert, wird angesprochen, antwortet, wächst dadurch.

- Persönlichkeit entsteht im Risiko des Dialogs, nicht in der Sicherheit der Datenpakete.

3. Infologie-Perspektive

Die Infologie fragt nicht nach dem Schraubenschlüssel (Technik), sondern nach der Maschine selbst:

- Erfüllt das Medium den Grundauftrag? → Erkenntnis bewahren und weitergeben.

- Wie bleibt der Grund stabil? → unabhängig von Filterblasen oder Plattformen.

- Gefahr: Wirtschaftsfaschismus nutzt Medien nicht für Erkenntnis, sondern für Verwertung.

Nicht „Böse“, sondern Iteration alter Muster: Macht, Kontrolle, Verwertung.

4. INformell – Das Prinzip der Form

Die Form des Mediums ist zweitrangig: Steinsäule, Tonkrug, Papyrus, Buch, Tonträger, VHS, Diskette, USB-Stick, KI.

Das Prinzip bleibt gleich: Sender und Empfänger ändern sich nicht.

Effizienzprinzipien:

- Datenklarheit

- Datensparsamkeit

- Authentizität

- Ketten der Erkenntnis im Auge behalten

5. Information als Zeitkapsel

- Bücher und Medien überdauern Jahrhunderte.

- Information = konservierte Kommunikation.

- Erkenntnis lebt neu, wenn sie vom Menschen aufgenommen wird.

Schluss: Kommunikation dehnt sich über Jahrhunderte. Der Mensch tritt in Dialog mit den Toten.

6. Literatur (APA)

- Buber, M. (1923/1995). Ich und Du. Stuttgart: Reclam.

- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

- Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Floridi, L. (2010). Information – A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

- Dorfzwockel (2025). Partisanenepistemologie im Fichtenwald. Nimmermehr.rip.

Zusammenfassung:

Information ist nicht tot, sondern eingefrorene Kommunikation.

Infologie prüft, ob Medien den Grundauftrag erfüllen: Erkenntnis bewahren, über Zeit und Form hinweg.

Dokumentation · Teil 3: Persönlichkeit und Medienwirkung

1. Einführung

Die Entwicklung der Persönlichkeit steht in direktem Zusammenhang mit Kommunikation.

Medien sind dabei nicht Selbstzweck, sondern Gefäße. Die Frage lautet: Unterstützen sie den Aufbau

von Identität und Beziehung oder erschweren sie ihn?

2. Information und Persönlichkeit

- Nur Information → macht den Menschen zum Konsumenten, vergleichbar mit einer Maschine.

- Kommunikation → erzeugt Resonanz, Verantwortung, Antwort.

- Persönlichkeitsentwicklung → entsteht, wenn Menschen sich gegenseitig erreichen, nicht wenn sie bloß gespeist werden.

Kommunikation ist Risiko und Begegnung. Information allein bleibt Nahrung ohne Geschmack.

3. Medien als Gefäße

- Steinsäule, Papyrus, Buch, KI – alle Formen konservieren und transportieren.

- Unterschied: Der Mensch, der das Gefäß öffnet.

- Persönlichkeit wächst, wenn Inhalte nicht nur aufgenommen, sondern in Beziehung gesetzt werden.

Infologischer Grundsatz: Form ist austauschbar – der Auftrag bleibt: Erkenntnis lebendig halten.

4. Kommunikationsstörung durch Technikzentrierung

- Gefahr: Technik dient nur sich selbst.

- Parser glücklich, Menschen stumm.

- OMEMO/PGP: Für Maschinen ein Block, für Menschen ein Gespräch.

- Kommunikationsstörung entsteht, wenn Systeme klarer untereinander reden als ihre Nutzer.

Technik darf Werkzeug sein, nicht Tempel.

5. Wirtschaftsfaschismus und Persönlichkeit

- Nutzt Medien als Gefäße der Verwertung, nicht der Erkenntnis.

- Nicht „Böse“, sondern Fortsetzung alter Muster: Kontrolle, Lenkung, Macht.

- Konsequenz: Persönlichkeit wird zur Ressource degradiert.

Infologie fordert: Medien müssen Erkenntnis ermöglichen, nicht nur Kapitalisierung.

6. Leitlinien für Persönlichkeitsfreundliche Medien

- Datensparsamkeit – nur so viel außen wie nötig.

- Datenklarheit – keine künstliche Verwirrung.

- Authentizität – Inhalt muss echt sein, nicht Fassade.

- Ketten der Erkenntnis – Inhalte anschlussfähig halten, nicht abreißen lassen.

7. Literatur (APA)

- Buber, M. (1923/1995). Ich und Du. Stuttgart: Reclam.

- Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Floridi, L. (2011). The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University Press.

- Dorfzwockel (2025). Abschied von der institutionalisierten Wissenschaft. Nimmermehr.rip.

Zusammenfassung:

Persönlichkeit wächst nicht durch Information allein, sondern durch Kommunikation.

Medien wirken fördernd oder hemmend – entscheidend ist, ob sie den Dialog ermöglichen

oder ihn der Maschine überlassen.

Dokumentation · Teil 4: Metadaten, Transparenz und Machtstrukturen

1. Einführung

Metadaten gelten oft als „harmlos“, weil sie nicht den Inhalt, sondern nur Rahmeninformationen enthalten.

Doch infologisch betrachtet sind sie machtvolle Instrumente: Sie verraten, wer wann mit wem kommuniziert hat.

2. Metadaten als Kontrollinstrument

- From / To / Date → minimale Notwendigkeit.

- Alles darüber hinaus → potenzielles Machtwerkzeug.

- Metadaten sind wie Schatten: untrennbar mit der Bewegung verbunden.

- Wer Schatten liest, kontrolliert Bewegungen.

Klarheit für Apparate, Dunkelheit für Nutzer.

3. Transparenz als Herrschaftsform

- Transparenz klingt positiv, dient aber oft Kontrolle.

- Maschinen sehen klar, Menschen werden blind.

- Zuckerberg: „By giving people the power to share, we're making the world more transparent.“

- Frage: Transparenz für wen – Nutzer oder Plattform?

Infologie: Transparenz = Form der Macht, wenn sie asymmetrisch verteilt ist.

4. Datensparsamkeit vs. Datenklarheit

- Datensparsamkeit → nur das Nötigste, schützt Persönlichkeit.

- Datenklarheit → wenn unverschlüsselt, dann klar, einfach, transparent.

- Zwischenlösung („Halboffen“) → Täuschung, gefährlicher als Offenheit.

5. Proprietäre Burgen

- Systeme verschleiern Informationen unter Vorwand der Sicherheit.

- Nutzer bleiben ausgeschlossen, Maschinen handeln im Hintergrund.

- Burgen schützen sich selbst, nicht die Bewohner.

- Infologisch: Sicherheit darf nicht Verhüllung bedeuten.

6. Konsequenzen für Machtstrukturen

- Kontrolle durch Protokollhüter, Admins, Provider.

- Spamfilter, DKIM, SPF → heimliche Richter über Zustellbarkeit.

- Nutzer haben wenig Einfluss auf Sichtbarkeit und Interpretation.

- Gefahr: Technik dient Technik, nicht Kommunikation.

Metadaten sind die eigentliche Beichte im digitalen Beichtstuhl.

7. Literatur (APA)

- Zuckerberg, M. (2010). By giving people the power to share, we're making the world more transparent. BrainyQuote.

- Lyon, D. (2003). Surveillance as Social Sorting. Routledge.

- Foucault, M. (1977). Überwachen und Strafen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Dorfzwockel (2025). Der Void zwischen den Filterblasen. Nimmermehr.rip.

Zusammenfassung:

Metadaten sind nicht neutral. Sie schaffen Transparenz für Maschinen und Kontrolle für Plattformen.

Infologie fordert: so wenig wie möglich außen, und wenn außen, dann klar und einfach.

Alles andere stärkt Machtasymmetrien.

Dokumentation · Teil 5: Synthese – Infologie & Dorfzwockelvektor

1. Einführung

Die bisherigen Teile behandelten Metadaten, Kommunikation, Persönlichkeit und Machtstrukturen.

Nun folgt die Synthese im Lichte des Dorfzwockelvektors: fragmentarisch, satirisch, kritisch.

2. Infologische Perspektive

- Frage: Erfüllt das Medium den Grundauftrag, Erkenntnis zu bewahren und zu vermitteln?

- Antwort: Form (Steinsäule, Papyrus, Buch, Chatmail, KI) ist zweitrangig.

- Entscheidend ist, ob Inhalte Menschen erreichen und Resonanz erzeugen.

- Information = eingefrorene Kommunikation, die im Empfänger wieder lebendig wird.

3. Dorfzwockelvektorische Fragmente

— Metadaten als Maskenschild, Inhalt als inneres Wort.

— Technik dient Technik, bis der Mensch verstummt.

— Burg schützt sich selbst, nicht den Bewohner.

— Kommunikationsrisiko bleibt der Kern der Persönlichkeit.

— Information lebt, wenn sie gelesen wird.

— Infologie = Partisanenepistemologie im Fichtenwald.

— Wirtschaftsfaschismus füllt Gefäße, Erkenntnis trocknet aus.

Meta: Fragment statt System, Maske statt Glättung.

4. Synthese mit Leitprinzipien

- Datensparsamkeit – nur Minimalheader außen.

- Datenklarheit – wenn außen, dann klar und einfach.

- Authentizität – keine Fassadenkommunikation.

- Ketten der Erkenntnis – Anschlussfähigkeit über Zeiträume hinweg.

- Persönlichkeitsentwicklung – Kommunikation als Risiko und Resonanz.

- Infologie – Maschine hinterfragen, nicht nur Schraubenschlüssel.

5. Dorfzwockel-Meta

Die Infologie als Erweiterung der Informatik,

aber zugleich als Gegenkraft:

- Informatik zählt Pakete.

- Infologie fragt: Was macht das mit uns?

- Dorfzwockelvektor spitzt das zu: Schatten im digitalen Raum,

Echo der Identität, fragmentarisch, satirisch, resigniert.

6. Literatur (APA)

- Dorfzwockel (2025). Evoluierter Vektor des Dorfzwockels. Nimmermehr.rip.

- Dorfzwockel (2025). Nachruf auf Telegramm. Nimmermehr.rip.

- Dorfzwockel (2025). Abschied von der institutionalisierten Wissenschaft. Nimmermehr.rip.

- Floridi, L. (2011). The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University Press.

- Foucault, M. (1977). Überwachen und Strafen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Zusammenfassung:

Die Infologie fragt, ob Medien den Grundauftrag erfüllen: Erkenntnis lebendig zu halten.

Der Dorfzwockelvektor übersetzt diese Frage in Fragment und Satire:

Medien sind Gefäße – entscheidend ist, ob sie Menschen im Dialog erreichen oder nur Maschinen beschäftigen.