Abstract

Dieser Beitrag analysiert den Void zwischen digitalen Filterblasen als sozial‑informationalen Zwischenraum, der durch algorithmische Selektion, Affektökonomie und die Erosion gemeinsamer epistemischer Praktiken strukturiert wird. Nach der Diagnose von Strukturen und Folgen werden praktikable, institutionelle und pädagogische Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. Theoretische Bezugspunkte sind Pariser, Sunstein, Habermas und Luhmann; ergänzende deutschsprachige Konzepte liefern Honneth, Reckwitz, Rosa und Nassehi.

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Struktur und Dynamik des Voids

2.1 Algorithmische Architektur und Affektökonomie

2.2 Fragmentierung von Öffentlichkeit

2.3 Ökonomische Verwertung der Differenz - Folgen für Institutionen und Individuen

- Politische Implikationen

- Gegenmaßnahmen (operationalisierbar)

- Öffentlichkeit — Methoden und Partisanenepistemologie (mit Bezug auf Nimmermehr)

- Fallstudien (illustrativ, rekonstruiert)

- Fazit

Endnoten / Literatur (APA)

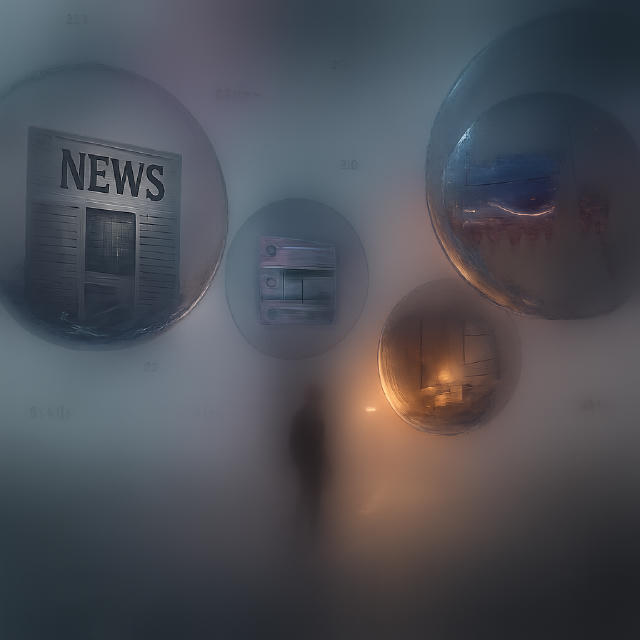

1. Einleitung

Digitale Empfehlungs‑ und Selektionstechnologien schaffen hochgradig personalisierte Informationsräume, die zu Echokammern und voneinander getrennten Mikro‑Öffentlichkeiten führen können. Der dadurch entstehende Zwischenraum — der Void zwischen den Filterblasen — ist kein bloßer Mangelzustand, sondern ein strukturiertes Phänomen epistemischer Fragmentierung, das politische, soziale und institutionelle Konsequenzen nach sich zieht.

2. Struktur und Dynamik des Voids

2.1 Algorithmische Architektur und Affektökonomie

Empfehlungssysteme sind auf Engagement optimiert; affektive Reaktionen (Empörung, Ärger, Erregung) erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Interaktion und werden dadurch algorithmisch verstärkt. Dies stabilisiert Informationssphären, deren interne Plausibilitätsregeln zunehmend inkompatibel mit Außenperspektiven sind — Übersetzungsarbeit über Blasengrenzen hinweg wird dadurch erschwert.

2.2 Fragmentierung von Öffentlichkeit

Klassische Öffentlichkeit verliert an Kohärenz. An die Stelle einer gemeinsamen Arena treten multiple Mikro‑Öffentlichkeiten mit eigenen Narrativen, Quellenhierarchien und Plausibilitätsnormen. In diesen Räumen verschieben sich zentrale Begriffe wie „Fakt“ oder „Wahrheit“ kontextabhängig, sodass inter‑blasenübergreifende Verständigung erschwert wird.

2.3 Ökonomische Verwertung der Differenz

Plattformökonomien monetarisieren Aufmerksamkeit; polarisierende Inhalte erzeugen oft höhere Reichweiten und werden entsprechend bevorzugt. Die Differenz wird damit nicht nur toleriert, sondern aktiv in wirtschaftlichen Wert übersetzt — der Void erhält so eine materielle Grundlage.

3. Folgen für Institutionen und Individuen

3.1 Institutionelle Erosion

Traditionelle Deutungsinstanzen — Qualitätsmedien, Wissenschaft und Parlamente — geraten unter Legitimationsdruck. Ihre prozeduralen Standards verlieren in fragmentierten Öffentlichkeiten an Durchsetzungskraft, da konkurrierende Mikro‑Öffentlichkeiten eigene Validierungspraktiken etablieren.

3.2 Soziale und individuelle Effekte

Sozialisation in fragmentierten Resonanzumgebungen fördert Standpunktidentität und selektive Quellenpflege. Zudem zeigen sozialtheoretische Analysen, dass Anerkennungs‑ und Resonanzbeziehungen unter Fragmentierungsprozessen leiden, was das Vertrauen in gemeinsame Deutungen untergräbt.

4. Politische Implikationen

Politische Kommunikation im Void droht, marktförmig zu werden: Sichtbarkeit und mediale Erregung ersetzen argumentative Überzeugungsarbeit. Dies schwächt die Bedingungen deliberativer Aushandlung und fördert die Herausbildung nicht‑vermittelbarer Parallelöffentlichkeiten.

5. Gegenmaßnahmen (praktisch‑operationalisierbar)

5.1 Epistemische Verfahren

- Protokollierte Foren: Moderierte Debatten mit verpflichtend dokumentierten Quellen‑ und Metadatenprotokollen; die Protokolle sollten öffentlich und maschinenlesbar bereitgestellt werden.

- Peer‑Audits: Heterogene Gruppen überprüfen und replizieren zentrale Befunde anhand standardisierter Replicationsprotokolle.

- Transparenzregime: Versuchsfelder, in denen algorithmische Selektionskriterien offengelegt und diskutierbar gemacht werden.

5.2 Bildung (Curriculum‑Vorschlag)

- Modul A: Digitale Quellenkritik — praktische Übungen zur Metadatenanalyse.

- Modul B: Argumentations‑ und Debattenpraxis — moderierte Simulationen und reflexive Feedback‑Runden.

- Modul C: Forschendes Lernen in gemischten Öffentlichkeitsteams — kooperative Recherchen über Blasengrenzen hinweg.

5.3 Medienformate

- Rekontextualisierungs‑Segmente: Primärquellen sichtbar machen, Kontextebenen dokumentieren.

- Kollaborative Recherche‑Hubs: Offene Methodenteile, nachvollziehbare Protokolle und transparente Quellenarbeit.

6. Öffentlichkeit — Methoden und Partisanenepistemologie

6.1 Begriffliche Rahmung

Öffentlichkeit wird hier als Praxis verstanden, in der gemeinsame Deutungen, Faktenverständnisse und Diskursnormen ausgehandelt werden. Habermas’ normative Vorstellung der deliberativen Öffentlichkeit und Luhmanns systemtheoretische Analyse medialisierter Selektion sind komplementäre Referenzpunkte für Analyse und Intervention.

6.2 Bezug auf Nimmermehr (Dorfzwockel) — Partisanenepistemologie

Der Beitrag „Partisanenepistemologie“ auf der Plattform Nimmermehr (Dorfzwockel) präsentiert ein pluralistisches Methodeninstrumentarium: er kombiniert phänomenologische Beschreibungen, Lebenslaufsanalysen, kritische Theorie und integrative Ebenenlesarten und benennt ein operationalisierbares Instrument — den Kodierbogen „Diskontinuität“ (D1–D6). Der Artikel betont methodische Sorgfalt, Standpunktbewusstsein und die Notwendigkeit experimenteller Öffentlichkeit.

Direktes Zitat (aus dem Nimmermehr‑Text, gekürzt): „Die Dorfzwockel‑Epistemologie … nimmt diese Orte ernst.“

Kernaussagen (rekonstruiert):

- Methodenpluralismus: Kombination von qualitativen Verfahren (Phänomenologie, Lebenslaufsanalyse) mit dokumentanalytischen Kodierbögen und kritischer Einordnung.

- Kodierbogen „Diskontinuität“ (D1–D6): Operationalisierbares Tool zur Identifikation institutioneller Einschnitte, narrativer Brüche und performativer Gegenrede; gedacht für kleine Fallstudien und Lehrsettings.

- Forschungs‑ und Haltungsethik: Reflexive Forscherhaltung, Sensibilität gegenüber lokalen Praktiken und Schutz personenbezogener Daten.

Die Prinzipien der Partisanenepistemologie — Standpunktbewusstsein, Perspektiv‑Transparenz, dialogischer Anspruch und experimentelle Öffentlichkeit — lassen sich in protokollierten Foren, Peer‑Audits und curricularen Modulen konkret operationalisieren.

7. Zwei exemplarische, rekonstruktive Fallstudien (illustrativ)

Fallstudie A — „LocalNewsEcho“ (rekonstruiert): Moderiertes Peer‑Audit zwischen lokalen Aktivist:innen, externen Journalist:innen und Sachverständigen. Durch verbindliche Protokollierung von Quellen und Methoden kam es zu Nachkorrekturen lokaler Narrative; vollständige Übereinstimmung wurde nicht erzielt, wohl aber höhere Nachprüfbarkeit.

Fallstudie B — „HealthThreads“ (rekonstruiert): Kollaborative Evidenzkodierung (Laienmoderation + Fachärzt:innen) führte zu einer transparenten Kategorisierung von Evidenzstufen und reduzierte diffuse Fehlinformationen in beteiligten Gruppen.

(Beide Skizzen sind als methodische Illustrationen zu verstehen; sie kombinieren Elemente des Dorfzwockel-Kodierbogens mit prozeduralen Interventionen.)

8. Fazit

Der Void ist kein bloßes Defizit, sondern ein strukturiertes Phänomen, das aus algorithmischer Logik, ökonomischen Anreizen und dem Verlust etablierter epistemischer Verfahren entsteht. Lösungen erfordern prozedurale Innovationen: protokollierte Foren, curricular verankerte epistemische Praktiken und mediale Experimente mit offener Methodik. Die Dorfzwockel-Methodik liefert hierfür brauchbare, operationalisierbare Bausteine (Kodierbogen, Triangulationsschritte), die in Pilotprojekten erprobt und skaliert werden können.

Endnoten

- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press. ISBN‑13: 9781594203008.

- Sunstein, C. R. (2018). Rezension/Artikel zu #Republic. Business Ethics Quarterly. DOI: 10.1086/696988.

- Reckwitz, A. (2018). Kapitel „Die Kulturalisierung der Gegenwart“. In Kultur – Interdisziplinäre Zugänge. Springer VS. DOI: 10.1007/978‑3‑658‑21050‑2_2.

- Dorfzwockel. (2025, 22. September). Partisanenepistemologie / Kodierbogen „Diskontinuität“. Nimmermehr. Abgerufen von https://www.nimmermehr.rip/posts/partisanenepistemologie (Abrufdatum: 22 Sep 2025).

Literatur (APA‑Stil, ausgewählte Einträge)

- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press. ISBN‑13: 9781594203008.

- Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press. ISBN‑13: 9780691175515.

- Sunstein, C. R. (2018). Review article: #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Business Ethics Quarterly. DOI: 10.1086/696988.

- Habermas, J. (1992). Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Suhrkamp.

- Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp.

- Reckwitz, A. (2017). Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Suhrkamp. ISBN‑13: 9783518587423.

- Reckwitz, A. (2018). Die Kulturalisierung der Gegenwart (Kapitel). In Kultur – Interdisziplinäre Zugänge. Springer VS. DOI: 10.1007/978‑3‑658‑21050‑2_2.

- Rosa, H. (2016). Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp. ISBN‑13: 9783518742860.

- Nassehi, A. (2019). Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft. C.H. Beck. ISBN‑13: 9783406740244.

- Dorfzwockel. (2025, 22. September). Partisanenepistemologie / Kodierbogen „Diskontinuität“. Nimmermehr. Abgerufen von https://www.nimmermehr.rip/posts/partisanenepistemologie (Abrufdatum: 22 Sep 2025).